In questa edizione di Lapilli parliamo dell’estate che è appena cominciata e che già brucia. Tra la seconda metà di giugno e inizio luglio, un’ondata di calore molto intensa ha investito l’Europa meridionale, dai Balcani al Portogallo con picchi vicini ai 40 gradi, di solito più tipici dell'estate inoltrata. E non è solo l’aria a surriscaldarsi: anche il mar Mediterraneo mostra segni di evidente stress termico, con temperature superficiali superiori alla media, specialmente in alcune zone del Tirreno e del golfo del Leone. Restiamo poi sott’acqua per andare a vedere cosa sta succedendo ai merluzzi nostrani che rischiano il collasso biologico anche a causa delle fritture di pesce misto. Infine riemergiamo per andare in Francia, dove al confine con la Spagna una foresta viene studiata per capire come la natura si adatti al clima che cambia. Prima però facciamo un salto a Nizza, proprio qui a inizio giugno si è tenuta la conferenza sugli oceani delle Nazioni unite, e a Roma, dove - finalmente - comune e ricercatori hanno iniziato a monitorare l’impatto del caldo estremo nei quartieri della città per predisporre misure adeguate. E come sempre molto altro ancora, cercando di collegare i puntini per capire come cambia il Mediterraneo e che cosa possiamo fare.

Buona lettura.

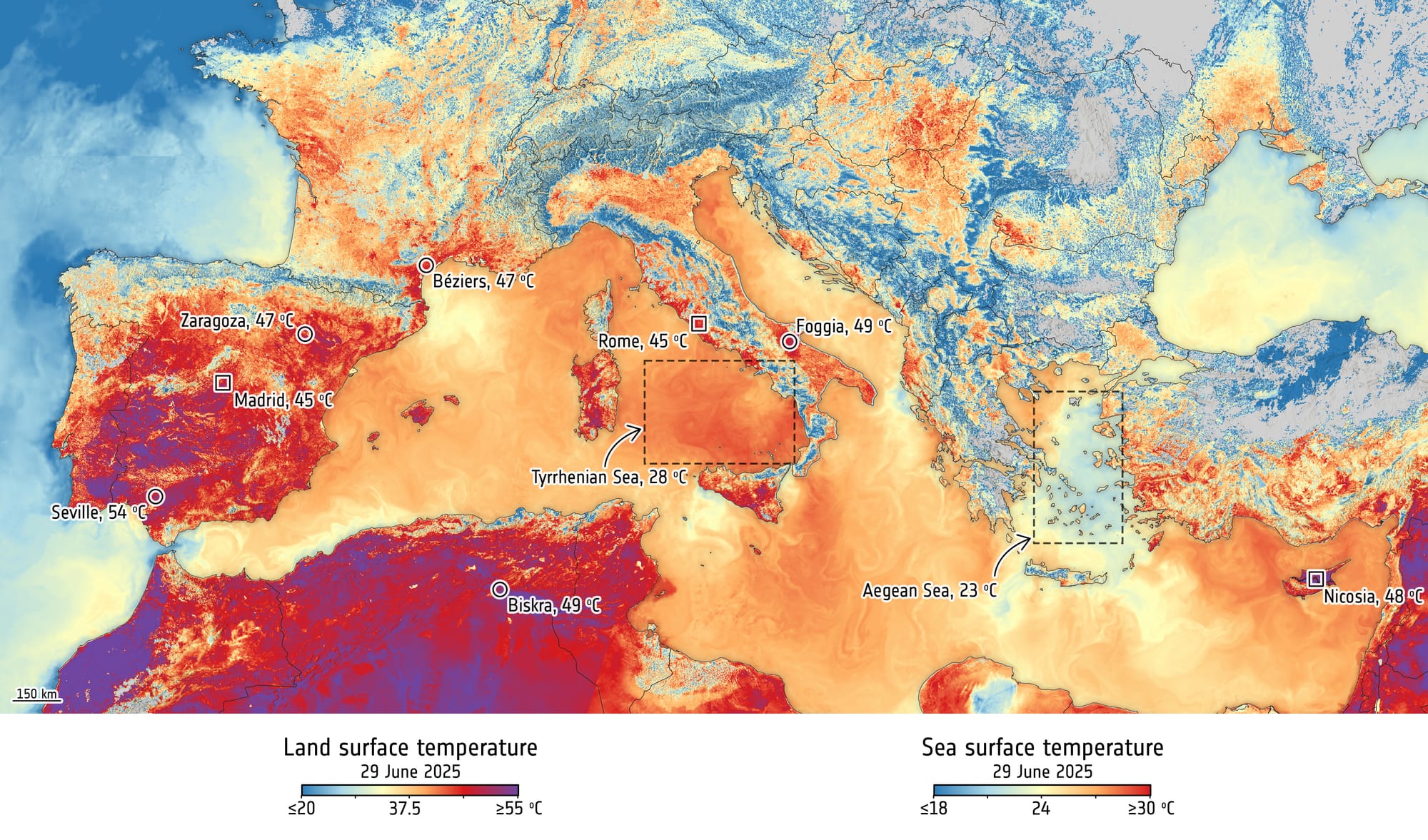

Un Mediterraneo rovente. Dalla Spagna ai Balcani, passando per Portogallo, Italia e Grecia, le prime ondate di calore hanno fatto segnare temperature record tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio. A El Granado, in Andalusia, si sono toccati i 46 gradi - un nuovo massimo storico per il mese di giugno. In diverse località dell’Europa meridionale e dei Balcani si sono superati i 40 gradi, valori che un tempo si registravano a partire da fine luglio. In Serbia, il 25 giugno è stato il giorno più caldo finora mai registrato; mentre a Sarajevo, in Bosnia ed Erzegovina, si sono raggiunti i 38,8 gradi, un record assoluto per la città (Bbc). A Parigi, per via del caldo è stata chiusa parte della Tour Eiffel; e in Grecia, a sud di Atene e a Creta, sono già scoppiati i primi roghi. Anche in Turchia più di 50mila persone sono state evacuate per via degli incendi. In Italia, il ministero della salute ha dichiarato allerta rossa in 21 città su 27 monitorate, a causa del caldo estremo.

Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni unite, le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti, intense e lunghe a causa dei cambiamenti climatici causati dall'uomo (Bbc; Bbc; Reuters; The New York Times).

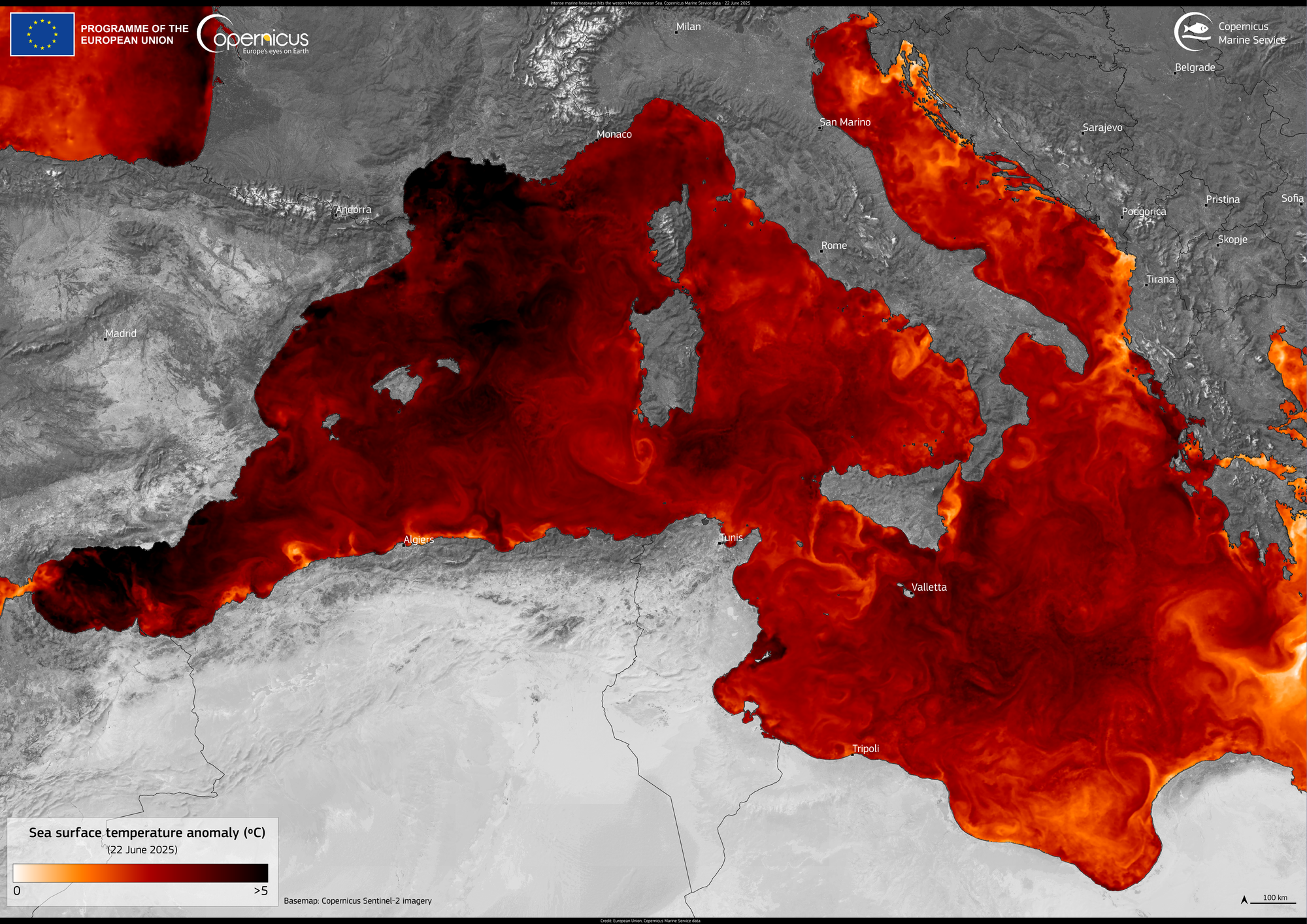

Non solo l’aria e la terra, ma anche il mare risente del riscaldamento anomalo. Il 22 giugno, il programma europeo di osservazione della Terra, Copernicus, ha registrato una significativa ondata di calore marina nel Mediterraneo occidentale, in particolare tra il golfo del Leone e il mar Tirreno, con temperature superficiali superiori di oltre 5 gradi rispetto alla media stagionale.

Il giorno successivo, il Centro di studi ambientali del Mediterraneo ha rilevato una temperatura media del bacino mediterraneo pari a 25 gradi. Un valore elevato che rischia di amplificare fenomeni meteo estremi e compromettere gli equilibri degli ecosistemi marini (Costa Blanca Daily). Pochi giorni dopo, il 29 giugno, sempre Copernicus ha rilevato una temperatura del mare di 26 gradi, la più alta mai registrata a giugno (Le Monde).

Questa ondata di calore marina va collocata all’interno di una serie storica che mostra come la temperatura media del mar Mediterraneo sia in continua crescita. Basti pensare che dagli anni 80 a oggi la temperatura media annua del nostro mare è aumentata di quasi 2 gradi. E un mare sempre più caldo, l’abbiamo detto più volte, immagazzina sempre più energia che poi viene riversata in forma di tempeste e fenomeni meteorologici intensi (La Stampa).

Le ondate di calore marino non riguardano solo il Mediterraneo. Il New York Times ha visualizzato la percentuale degli oceani interessati da ondate di calore mese per mese dal 2000 a oggi, sottolineando l’aumento tendenziale della frequenza ed estensione di questi fenomeni (The New York Times).

Le cause del blackout nella penisola iberica. Non sono state le fonti di energia rinnovabili a provocare l'interruzione dell'energia elettrica avvenuta in Spagna e Portogallo a fine aprile. Subito dopo il blackout che fece saltare la luce in quasi tutta la penisola iberica, alcuni avevano puntato il dito contro le rinnovabili, su cui la Spagna ha investito moltissimo negli ultimi anni. I critici sostenevano che l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili fosse meno affidabile. Ma a distanza di alcuni mesi due rapporti, uno redatto dal gestore elettrico spagnolo Red Eléctrica e uno dal governo di Madrid, danno un'altra spiegazione a quanto accaduto. In sintesi, a causare il blackout hanno contribuito carenze del sistema elettrico tradizionale e la mancata reattività di impianti a gas e nucleari nell’andare a sopperire a variazioni di tensione, portando così alla disconnessione delle centrali (Yale 360; Newtral).

Dispacci da Nizza. Come anticipato nell’ultimo numero di Lapilli, un paio di membri della redazione di Magma erano a Nizza in occasione della terza conferenza delle Nazioni unite sugli oceani (Unoc) che si è tenuta nella città francese tra il 9 e il 13 giugno. Davide Mancini era lì con il Pulitzer Center e altri nove ocean reporting fellow; mentre Guia Baggi ha fatto da mentor ad alcuni giornalisti dell’area mediterranea selezionati dall'Earth Journalism Network come Unoc fellow. E proprio attraverso le storie di alcuni di questi fellow ripercorriamo alcuni dei temi salienti di questa Unoc3, soprattutto per il Mediterraneo.

Durante la conferenza, la Fao ha presentato la versione aggiornata del suo rapporto sullo stato delle risorse ittiche, da cui ancora una volta è emerso come il 65 per cento degli stock ittici sia sovrasfruttato nella zona che va dal mar Mediterraneo al mar Nero (Esg Mena).

Su questo tema, il giornalista Islam Al-Atrash ha scritto due articoli: il primo sul degrado ambientale lungo le coste libiche e la sbiadita partecipazione del paese alla conferenza a Nizza (Libya Al-Ahrar); il secondo sulla necessità di cooperare tra la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo per arginare il massiccio impoverimento degli stock ittici (Deutsche Welle Arabic).

Il cambiamento climatico non fa che aggravare la situazione, come sottolineato dal giornalista Mario Viciosa nel suo articolo multimediale dedicato alla conferenza (Newtral). “Abbiamo immesso [negli oceani] l'equivalente energetico di migliaia di bombe atomiche e ora lo vediamo negli [eventi] estremi degli ultimi anni”, afferma Dominic Royé, fisico e climatologo della Missione biologica in Galizia del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo.

A risentire di questi cambiamenti sono in particolar modo i coralli. In un articolo per il magazine egiziano Al-Ahram, la giornalista Hadeer Elhadary approfondisce la situazione soprattutto nel mar Rosso. Le barriere coralline fungono da nursery per specie ittiche importanti dal punto di vista commerciale e aiutano gli ambienti costieri a essere più resilienti in caso di eventi estremi e innalzamento del livello del mare. Ma ripetuti eventi di sbiancamento minacciano la sopravvivenza di questi ecosistemi. A Nizza il Fondo globale per le barriere coralline ha visto vari paesi impegnarsi a destinare 25 milioni di dollari alla protezione di questi ecosistemi.

Infine, un'altra fellow, Federica Rossi, ha tirato le somme degli impegni presi nel corso della conferenza soprattutto rispetto all’obiettivo stabilito a Montréal nel 2022 di arrivare a proteggere il 30 per cento degli ecosistemi marini e terrestri entro il 2030. Per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le aree marine protette in Italia ricoprono circa l’11,62 per cento delle acque del paese. Secondo Greenpeace però la superficie realmente protetta è molto inferiore, soprattutto se dal calcolo si esclude il Santuario dei cetacei Pelagos. Il Santuario tocca le acque italiane, francesi e del principato di Monaco e non ha regole stringenti come altre aree marine protette. Durante i giorni della conferenza, i tre paesi hanno firmato un accordo multilaterale per rafforzare la protezione di quest’area (Domani).

Al termine di Unoc, diverse organizzazioni non governative si sono dette non proprio soddisfatte degli impegni presi a Nizza, sottolineando come su alcune questioni urgenti, come la riduzione del ricorso alle fonti fossili, non siano stati fatti grossi passi avanti (Dialogue Earth).

Per ora ci fermiamo qui, ma nell’arco dell’estate torneremo su alcune discussioni captate nel corso dell’evento a partire dal prossimo numero di Lapilli+, in cui parleremo della piccola pesca nel Mediterraneo.

Frittura sotto taglia. Un'inchiesta tra i porti italiani di Toscana, Lazio, Campania e Sicilia ha fatto emergere come i merluzzi sotto taglia - lunghi tra i sette e i 20 centimetri - continuino a essere pescati e venduti illegalmente, nonostante la legge ne vieti la commercializzazione. Nel Mediterraneo occidentale gli stock di merluzzo sono scesi al 9-10 per cento del livello considerato sostenibile, in altri termini dovrebbero esserci 10 volte più merluzzi per poterli pescare senza rischiare di portare la specie al collasso biologico.

I fattori a guidare questa situazione sono prevalentemente due. Da un lato, c’è uno sovrasfruttamento delle risorse ittiche in tutto il Mediterraneo, come ben raccontato da Francesco de Augustinis sul Corriere della Sera; dall'altro, l’uso indiscriminato della pesca a strascico colpisce le aree di nursery dei giovani esemplari, impedendo alla specie di riprodursi. Nonostante i divieti, la pesca e la vendita di questi pesci, conosciuti anche come naselli, è una pratica diffusa e facilmente accessibile. Il nasello sotto taglia arriva quindi sulle tavole dei ristoranti e delle sagre locali dove è molto richiesto per fare la famosa “frittura di paranza”, ovvero la frittura di pesci molto piccoli. La domanda è così alta che esiste un vero e proprio mercato nero. Le cassette blu con i naselli illegali vengono nascoste e vendute tra moli e bancarelle, con la complicità di pescatori e rivenditori. Molti pescherecci usano reti non conformi, con maglie troppo strette, o modificano le attrezzature in mare per trattenere i pesci più piccoli. Le soluzioni esistono - come l’uso di reti selettive e la chiusura temporanea delle aree di nursery dei merluzzi - ma, senza controlli efficaci e una maggiore sensibilizzazione dei consumatori, il nasello rischia di scomparire. L’inchiesta, supportata da Journalismfund e dall'Earth Journalism Network, è uscita su più testate. Segnaliamo una versione in italiano su One Earth e una interattiva - con delle bellissime infografiche - in spagnolo su El Confidential.

Vacanze al fresco. Il cambiamento climatico sta cominciando a lasciare il segno anche sulle abitudini di viaggio. Secondo recenti sondaggi, oltre l’80 per cento dei cittadini europei ha rivisto i propri piani per le vacanze estive. Sempre più persone evitano le destinazioni tradizionalmente calde nei mesi di luglio e agosto, preferendo periodi meno torridi o mete più fresche. Aumentano così i dubbi sulla tenuta dell’Europa meridionale come destinazione estiva, soprattutto se le temperature continueranno a salire.

Intanto, le località del Mediterraneo provano ad adattarsi, spingendo sulla promozione della bassa stagione, ampliando l’offerta con attività serali o al chiuso e investendo in nuove attrazioni per richiamare i turisti anche nei mesi meno caldi.

Parallelamente, mete alternative come Svezia, Norvegia e Islanda guadagnano terreno. Anche le “staycation” nel Regno Unito - le vacanze a casa o nei dintorni - stanno diventando sempre più appetibili grazie a un clima interno più mite.

Per ora, la classica vacanza estiva al mare resta ancora la scelta prevalente, anche per via delle chiusure scolastiche che limitano la flessibilità delle famiglie. Ma gli esperti avvertono: se ondate di calore e incendi continueranno con l’intensità degli ultimi anni, il modo in cui immaginiamo le ferie estive potrebbe cambiare profondamente (Bbc).

Roma ricorre al monitoraggio climatico. Il clima sempre più estremo sta spingendo numerose città a dotarsi di strumenti per affrontare l’aumento di temperature e ondate di calore. Roma ha recentemente presentato, insieme al Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), il primo rapporto di monitoraggio climatico della capitale. L’obiettivo è quello di combinare dati aggiornati in tempo reale con azioni concrete da attuare nei momenti più critici.

Il 2024 si è confermato l’anno più caldo mai registrato a Roma dal 1991. Secondo le stime del Cmcc, in futuro la frequenza delle ondate di calore estive nella capitale potrebbe aumentare del 186 per cento. L’iniziativa rappresenta un primo passo verso una pianificazione urbana più resiliente, in un contesto mediterraneo sempre più esposto a fenomeni estremi.

Una foresta “sorvegliata speciale”. A pochi chilometri dal Mediterraneo, sui Pirenei francesi, c’è una foresta incontaminata che oggi è diventata un laboratorio a cielo aperto. La foresta di Massane, 336 ettari nel massiccio degli Albères, non è stata toccata da interventi umani dal 1886. Questo la rende un raro esempio di foresta antica, evoluta in modo spontaneo. Un patrimonio così prezioso da essere riconosciuto riserva naturale nazionale dal 1973 e patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2021.

Al suo interno vivono oltre 12mila specie, tra cui 2mila insetti e 931 funghi. Alcuni di questi organismi sono unici al mondo. È una biodiversità impressionante per un’area così ristretta, studiata al dettaglio da oltre 50 anni. Più di 70mila faggi sono monitorati uno a uno: altezza, crescita, malattie, adattamenti. Ogni albero è una storia in divenire. La riserva è così diventata un laboratorio scientifico a cielo aperto, dove si osservano gli effetti del cambiamento climatico sul lungo periodo.

Dal 2019, gli scienziati hanno registrato un’accelerazione dei cambiamenti climatici nella foresta sotto forma di riduzione delle piogge e aumento costante delle temperature estive, con picchi oltre i 40 gradi. Uno dei fenomeni più studiati è la “cavitazione”, ovvero: quando c'è poca acqua a disposizione, gli alberi interrompono lo scorrere di questo flusso liquido in certe loro parti per salvare il tronco principale. Il fenomeno viene paragonato a un ictus. E se l'interruzione del flusso d’acqua all’interno del tronco persiste per troppo tempo può portare alla morte dell’albero nel giro di pochi anni.

Il sito è di particolare rilevanza data la sua evoluzione autonoma che consente agli scienziati di studiare le strategie naturali di adattamento e rigenerazione che oggi, nell’era delle crisi climatiche e degli incendi di sesta generazione, offrono indicazioni preziose su come proteggere gli ecosistemi. La nuova legge europea sul ripristino della natura, approvata nel 2024, sembra andare in questa direzione: lasciare che la natura, quando possibile, faccia da sé (Sonda Internacional).

GUGLIELMO MATTIOLI

Producer multimediale, ha contribuito a progetti innovativi usando realtà virtuale, fotogrammetria e live video per il New York Times. In una vita passata faceva l’architetto e molte delle storie che produce oggi riguardano l’ambiente costruito. Ha collaborato con testate come The New York Times, The Guardian e National Geographic. Nato e cresciuto a Genova, vive e lavora a New York da oltre dieci anni.Grazie per aver letto fino a qui. Ci vediamo ad agosto, o prima con Lapilli+.

Se questa newsletter ti è stata inoltrata, per continuare a riceverla puoi iscriverti qui. Lapilli è distribuita gratuitamente, ma puoi sostenerci destinando il tuo 5x1000 a Magma Aps (C.F. 96511280586) o con una piccola donazione (anche con bonifico intestato ad Associazione Magma APS, Iban: IT34B0623002812000030639558), grazie!

Lapilli è la newsletter che raccoglie ogni mese notizie e approfondimenti su ambiente e Mediterraneo apparsi sui media e selezionati da Magma.