Dall’abisso di Calipso alle Alpi, passando per la Galizia e il Libano, questa prima edizione primaverile di Lapilli parla di rifiuti in mare, di come non solo le emissioni di gas serra incidano sul cambiamento climatico e della foresta che sorregge Venezia. Questo mese presentiamo inoltre due reportage frutto della nostra scuola di giornalismo ambientale: uno su una possibile miniera di litio in Estremadura, Spagna, e l’altro sull'impatto dell’innalzamento del livello del mare su un quartiere di Alessandria d’Egitto. Come sempre, speriamo ti piaccia: nel caso, aiutaci a diffonderla.

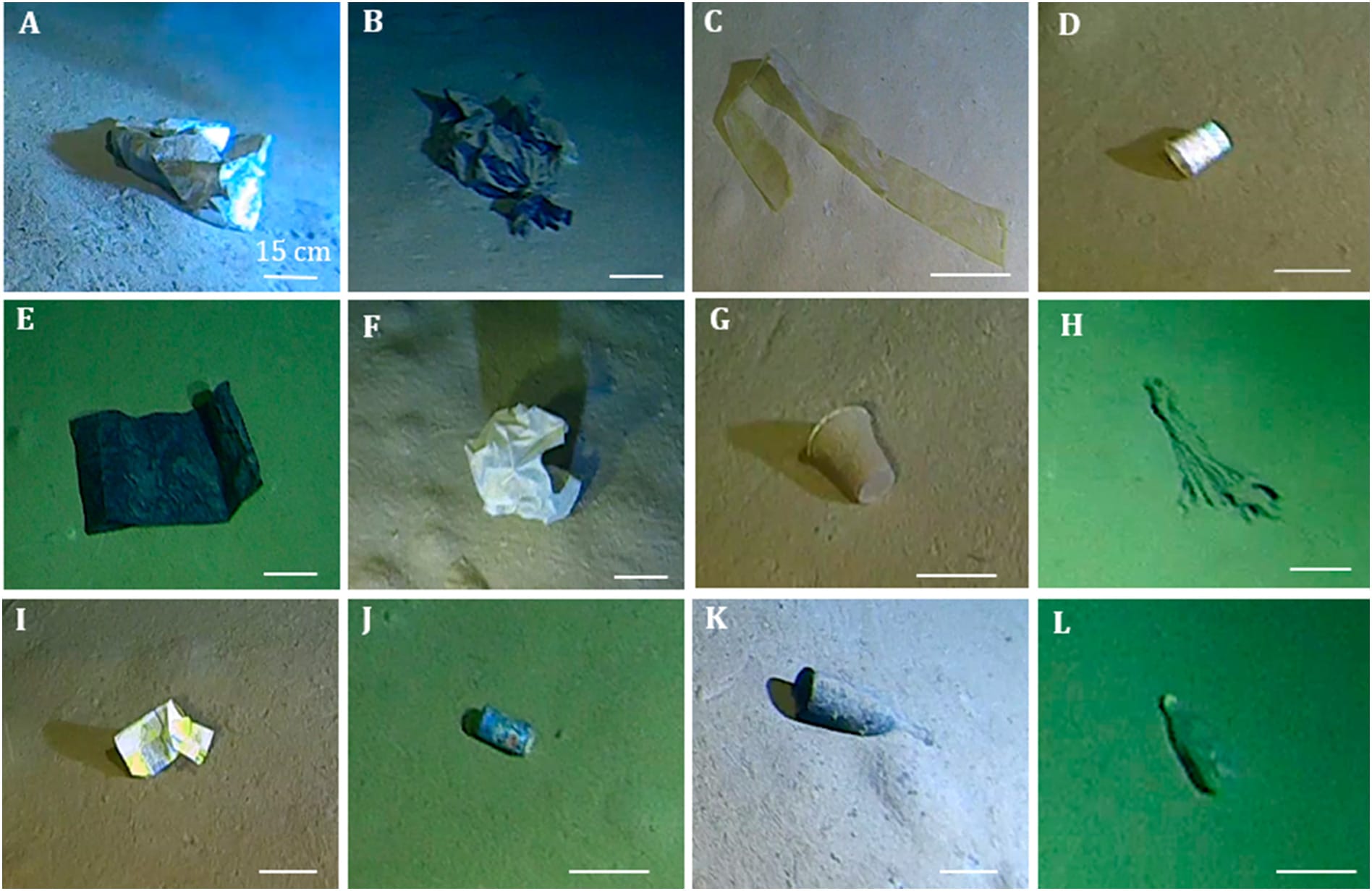

Plastica abissale. Perfino nel punto più profondo del mar Mediterraneo, l’abisso Calipso, sono stati ritrovati rifiuti di plastica. Partendo dalla costa sud-orientale del Peloponneso, nel mar Ionio, una spedizione coordinata dall’Università di Barcellona e dal Centro comune di ricerca della Commissione Europea, insieme alla compagnia privata Caladan Oceanic, ha utilizzato un sottomarino per raggiungere il fondale a una profondità di oltre 5mila metri. Le immagini e i dati raccolti mostrano diversi tipi di detriti: oggetti di plastica, ma anche vetro, carta e metallo. Secondo i ricercatori, molti di questi materiali, i più leggeri, potrebbero essere stati trasportati dalle correnti, mentre altri sono probabilmente il risultato di rifiuti gettati direttamente in questo tratto specifico di mare nel corso dei decenni - sapendo delle profondità abissali dove si scaricavano e delle remote possibilità di essere colti in flagrante. Il mar Mediterraneo è generalmente conosciuto per la sua vulnerabilità all’inquinamento dovuto alla spazzatura che più o meno direttamente arriva dagli abitanti delle sue coste. Il fondale marino dello stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia, era stato identificato nel 2021 come punto con la maggiore densità di immondizia sottomarina al mondo (Oceanographic Magazine).

Pescatori scienziati. Una collaborazione tra l'Università di Plymouth e l’Istituto greco per la conservazione marina Archipelagos ha coinvolto i pescatori più anziani di un gruppo di isole dell’Egeo orientale - Fourni, Lipsi, Arki, Patmos e Leros - per mappare dove si può ancora trovare la Posidonia oceanica, una pianta acquatica estremamente importante per la vita nel mare. “Le mappe realizzate dai pescatori hanno mostrato un'accuratezza media del 78 per cento rispetto alle immagini satellitari, raggiungendo in alcuni casi addirittura il 92 per cento”, afferma Konstantis Alexopoulos, membro di Archipelagos e tra gli autori dello studio. Spesso gli ambienti accademici tendono a sminuire - se non a snobbare - la conoscenza dei pescatori, ma questo studio offre un approccio interdisciplinare che, associato ad altre tecnologie, contribuisce ad avere dati più precisi sullo stato attuale della Posidonia. Questa pianta marina, tipica dei fondali mediterranei, è fortemente minacciata da attività umane come la pesca a strascico, contro cui spesso i pescatori artigianali si scontrano, come ad esempio in queste isole greche.

Non solo CO2. C’è una generale tendenza a guardare i disastri ambientali come se fossero causati quasi esclusivamente dall’aumento delle temperatura, riflesso di un’eccessiva concentrazione di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera. Sicuramente, il fatto che i livelli di CO2 siano ormai i più alti negli ultimi 800mila anni ha un impatto enorme sugli equilibri del pianeta. Ma una riflessione su altri fattori concomitanti, come il cambio d’uso dei terreni, sembra più che mai necessaria. Un approfondimento di Mongabay paragona due inondazioni catastrofiche avvenute nel 2024: quella di Valencia, in Spagna, e di Porto Alegre, in Brasile. In entrambi i casi, diversi esperti confermano che se vi fosse stata maggiore vegetazione, come in passato, le inondazioni avrebbero avuto molta meno forza devastatrice. L'articolo fa riferimento agli studi dello scienziato spagnolo Millán Millán Muñoz, ex direttore del Centro studi ambientali per il Mediterraneo, scomparso nel 2024, che per tutta la sua carriera ha insistito molto sull’impatto che la rimozione della vegetazione ha sui cicli idrologici. In sintesi: se vengono tolte grandi aree boschive, l’umidità presente nell’aria può non rivelarsi sufficiente a tramutarsi in pioggia (diminuendo così le precipitazioni e aumentando l’aridità del suolo e l’esposizione alle inondazioni improvvise). Millán fu invitato nel 2002 a contribuire al terzo rapporto di valutazione dell’Ipcc (il Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici), ma decise di lasciare poco dopo, poiché a suo dire gli “si metteva in discussione ogni risultato”. La sua teoria, che descrive l’interazione di diversi fattori di origine antropica come l’agricoltura intensiva e altre attività estrattive, non fu, secondo quanto riporta l’articolo di Mongabay, ben ricevuta a livello politico, e si elaborarono altri modelli più semplici, più comprensibili e più facilmente misurabili. Come Millán, altri scienziati ancora oggi criticano la visione CO2-centrica nella lotta ai cambiamenti climatici, ovvero il focalizzarsi meramente sui livelli di CO2 e sul loro contenimento per contrastare l’avanzare del cambiamento climatico, quando una moltitudine di altri fattori contribuiscono al deterioramento ambientale accelerato dalla crisi climatica, come l’utilizzo del suolo.

Cavalli antincendio. Che la pastorizia in aree selvatiche sia un’alleata nella prevenzione degli incendi lo abbiamo già detto in diverse edizioni passate di Lapilli. Capre e pecore sono state parte integrante del paesaggio mediterraneo per millenni. Ma dalla Galizia spagnola, ben più umida delle coste mediterranee, una ricercatrice dell’Università di La Coruña, spiega come i circa 11mila cavalli selvatici della regione siano cruciali per la riduzione della massa vegetale infiammabile. La loro presenza infatti aiuta a rimuovere la ginestra e a lasciare spazio al brugo, una pianta ericacea che cresce in prossimità delle torbiere, con grandi capacità di assorbimento di CO2. Negli ultimi decenni però, il proliferare di piantagioni di eucalipto (pari al 28 per cento dell’area forestale), incentivate dalla produzione industriale di cellulosa, ha comunque contribuito a incendi devastanti nei periodi siccitosi, complici anche i forti venti atlantici (Al Jazeera).

La foresta che sorregge Venezia. Mentre gli edifici di cemento si erodono lungo le coste del Mediterraneo, i palazzi veneziani continuano a rimanere in piedi. Nessuno sa con certezza quanti milioni di palafitte sorreggano Venezia. Almeno 10mila querce, provenienti per lo più dalle Alpi orientali della regione di Cadore, tra il Veneto e Friuli-Venezia Giulia, si trovano sotto la sola Basilica di San Marco, costruita nel 832 d.C. Un approfondimento della Bbc riporta il sistema che sostiene la città da oltre 1600 anni, incluse le canzoni cantate dai battipali, ovvero le persone che si dedicavano a piantare i tronchi nei fondali melmosi della laguna: un lavoro ritmico e ripetitivo, il cui risultato rimane ancora oggi.

La fragilità di Alessandria. Alexander Durie, uno dei partecipanti al nostro programma di giornalismo ambientale, ha pubblicato sul Guardian, insieme a Heba Khamis, un reportage da Alessandria d’Egitto, risultato del lavoro svolto grazie al supporto della nostra scuola. Nonostante Alessandria sia tra le città più esposte all’innalzamento del livello del mare, i suoi abitanti, per ora, non vedono la necessità di spostarsi. Il 40 per cento delle spiagge nella città egiziana sono andate perse negli ultimi anni. Secondo un recente studio, centinaia sono gli edifici crollati a causa di erosione, subsidenza e avanzamento del mare. Ciò nonostante gli abitanti della città, segnata da terremoti e tsunami nel corso della sua storia millenaria, percepiscono questo rischio come lontano dalla loro realtà quotidiana.

Miniere di litio vs agricoltura tradizionale. Anche Natalie Donback ha pubblicato un articolo frutto del lavoro svolto durante la Scuola magmatica di giornalismo ambientale: in questo caso su Context, sito di notizie ambientali legato a Reuters. Natalie ha raccontato come in Estremadura, regione del centro ovest della Spagna caratterizzata da un forte spopolamento, un progetto di estrazione del litio, minerale fondamentale per la transizione ecologica di cui la regione è ricca, si scontri con gli sforzi di chi vorrebbe investire sulla tutela del paesaggio e l’agricoltura locale.

L’impatto ambientale del fosforo bianco in Libano. Nonostante il fosforo bianco sia un’arma chimica proibita dal diritto internazionale, viene tuttora usato da vari eserciti in operazioni militari. Uno degli ultimi è stato l’esercito israeliano durante i suoi attacchi in Libano. Un’inchiesta del centro arabo di giornalismo investigativo (Arab Reporters for Investigative Journalism, in breve Arij) analizza, oltre alle perdite di vite umane, la contaminazione provocata dall’uso del fosforo bianco e dell’uranio impoverito israeliano nelle campagne libanesi, campi agricoli e bacini idrici. Il fosforo bianco è una sostanza apparentemente simile alla cera, incolore o giallastra, che prende fuoco spontaneamente superata la soglia dei 30 gradi. La fiamma che genera non si spegne con l’acqua ed è altamente tossica. Oltre ad avere effetti micidiali sui corpi che ne sono esposti, l’impiego di quest’arma provoca ferite a lungo termine anche sull’ambiente. Diverse analisi riportano altissimi livelli di piombo e cadmio riscontrati nel fiume Litani, il più lungo fiume del paese ed estremamente importante per il fabbisogno idrico delle attività agricole libanesi e per le aree urbane. Querce, ginepri, olivi, sono solo alcune delle piante distrutte dagli attacchi, racconta l’ingegnere ambientale Hanna Mikhaiel ad Arij, e questo non farà altro che accelerare la desertificazione già in corso da tempo in Libano.

Piste asciutte. Come si scierà sulle Alpi tra cinquant’anni ? Un’inchiesta di Irpimedia racconta quanto si stia ancora investendo negli impianti sciistici nonostante le incertezze sul futuro delle nostre montagne. Tra 25 anni, infatti, si stima che non nevicherà più sotto i 1800 metri di altitudine a causa del rapido riscaldamento dell’atmosfera, rendendo l’attività sciistica in buona parte dipendente dalla neve artificiale.

DAVIDE MANCINI

Giornalista freelance, si occupa di ambiente. Ha pubblicato diverse inchieste per media internazionali su argomenti come incendi forestali, pesca illegale e inquinamento del mare. Scrive, fotografa e filma i cambiamenti in atto nell’area del Mediterraneo. Qui trovi i suoi articoli.Grazie per aver letto fino a qui. Ci vediamo a maggio, o prima con Lapilli+.

Se questa newsletter ti è stata inoltrata, per continuare a riceverla puoi iscriverti qui. Lapilli è distribuita gratuitamente, ma puoi sostenerci destinando il tuo 5x1000 a Magma Aps (C.F. 96511280586) o con una piccola donazione (anche con bonifico intestato ad Associazione Magma APS, Iban: IT34B0623002812000030639558), grazie!

Lapilli è la newsletter che raccoglie ogni mese notizie e approfondimenti su ambiente e Mediterraneo apparsi sui media e selezionati da Magma.