In questo numero di Lapilli facciamo il punto sulla calda estate che ci siamo messi alle spalle. Andiamo poi in Siria, dove la siccità si somma alle già precarie condizioni post-guerra civile, e in Marocco dove i desalinizzatori rischiano di essere più un palliativo che una soluzione a lungo termine. Una buona notizia sugli uccelli migratori arriva invece dall’Egitto; mentre, in ultimo, segnaliamo una mappa interattiva che visualizza in maniera efficace le emissioni generate da porti, industrie, centrali e il modo in cui queste viaggiano nell’atmosfera.

E come sempre molto altro. Buona lettura!

La siccità in Siria. La Siria sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi quarant’anni, in un contesto già fragile dopo la caduta della dittatura degli Assad. Le precipitazioni sono diminuite del 70 per cento e la produzione di grano rischia di scendere a un milione di tonnellate, contro i 3,5-4,5 milioni di prima della guerra civile. Questa carenza compromette la sicurezza alimentare: oltre 14 milioni di siriani mangiano meno del necessario e più di 9 milioni vivono in condizioni di insicurezza alimentare acuta.

La scarsità di raccolti ha fatto salire i prezzi del pane fino a nove volte in un anno, colpendo soprattutto le famiglie più povere. Gli effetti della siccità si sommano ai danni della guerra: sistemi di irrigazione distrutti, campi minati e infrastrutture compromesse.

Il governo ad interim, guidato da Ahmad al Sharaa, sta valutando anche progetti di irrigazione a goccia alimentati da energia solare, ma richiedono tempo e investimenti. Intanto organizzazioni come quella per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e il World Food Program delle Nazioni unite stanno fornendo aiuti alimentari e sostegno economico a piccoli agricoltori. Sul lungo periodo, però, il paese dovrà ricostruire un settore agricolo resiliente, consapevole che il cambiamento climatico renderà questi periodi di siccità sempre più frequenti (Bbc; Il Post).

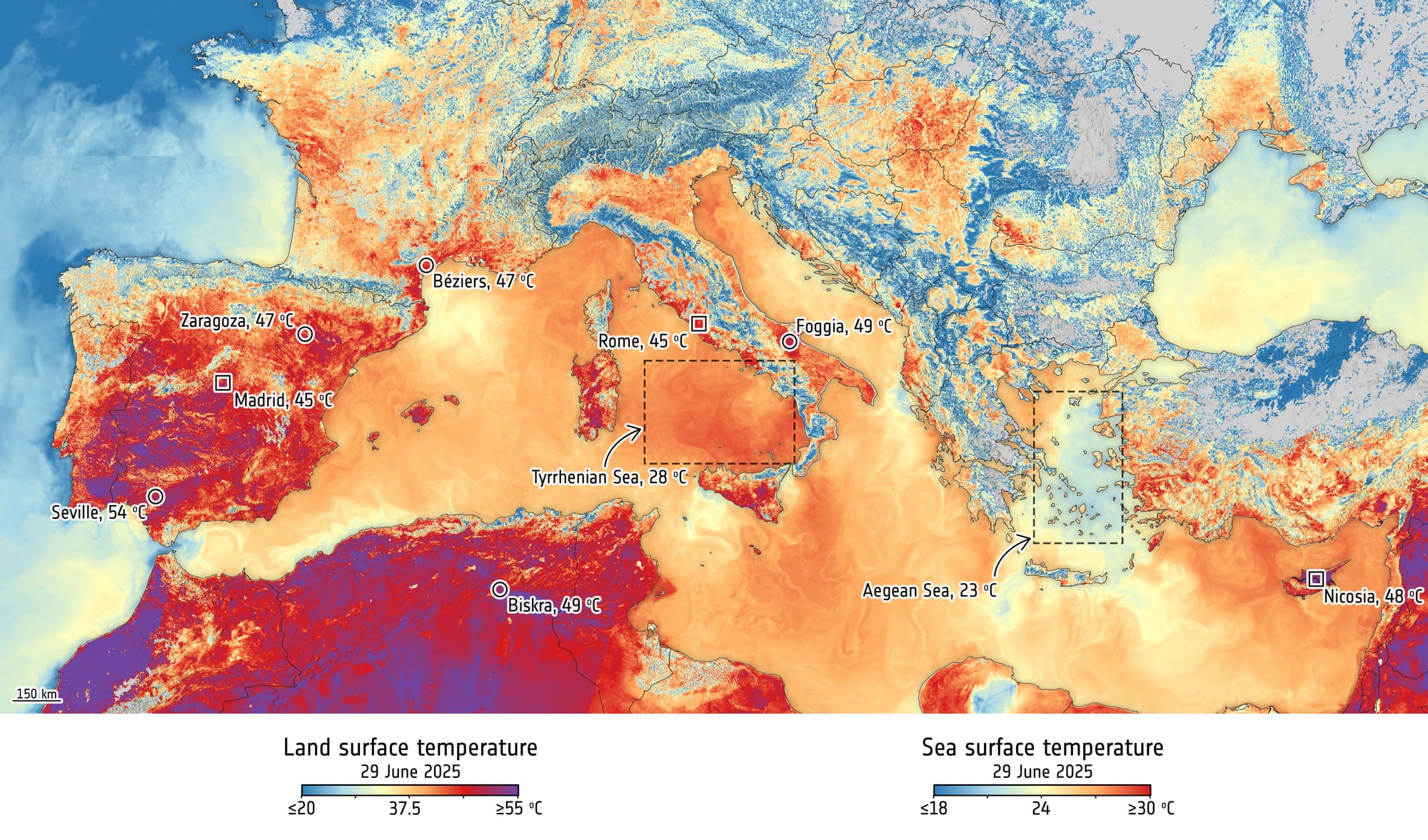

Le conseguenze di estati caldissime. L’estate è ormai alle spalle ed è tempo di bilanci. Secondo alcuni scienziati inglesi, le temperature elevate dell’estate trascorsa, rese più estreme dal riscaldamento globale, hanno causato la morte di almeno 24mila persone nelle città europee, ovvero circa tre volte il numero di morti che gli scienziati stimano sarebbero avvenute se il cambiamento climatico indotto dalle attività umane non esistesse. Nel fare questo calcolo, gli scienziati hanno preso il numero di decessi nel periodo estivo degli ultimi anni per le città europee con più di 50mila abitanti. Hanno poi stimato che le temperature tra giugno e agosto, in un mondo senza il riscaldamento globale, sarebbero di circa 2,2 gradi inferiori a quelle del 2025. Di conseguenza hanno trovato che anche il numero di morti sarebbe molto inferiore. A prescindere dai numeri, l’analisi sottolinea che, nonostante le molte misure prese per proteggere le persone dalle temperature sempre più alte, il numero di morti per caldo estremo è destinato a salire con l’aumento delle temperature (The New York Times).

E questo non vale solo per il 2025. Secondo recenti ricerche, pare che l’estate del 2024, tra le più calde da quando si registrano i dati, abbia visto 62.775 morti legate al caldo in tutta Europa tra giugno e settembre, circa un 23 per cento di decessi in più rispetto all'anno precedente. Gli scienziati dietro lo studio suggeriscono che il numero sia sottostimato, visto che molte morti legate al caldo non vengono registrate come tali. “Per certi versi è simile al Covid: il caldo spesso aggrava condizioni di salute preesistenti, ed è per questo che le persone anziane sono particolarmente vulnerabili. Non è sempre chiaro se lo stress da calore sia stata la causa diretta della morte o un fattore contribuente, ma il segnale statistico è evidente: la mortalità aumenta durante gli eventi di caldo estremo”, ha detto a Euronews Chris Hocknell, direttore di Eight Versa, una società di consulenza sulla sostenibilità con sede a Londra. E il paese più colpito pare sia proprio l’Italia, dove nel 2024, tra giugno e settembre, sono stati registrati 19mila decessi in più rispetto al resto dell’anno. Tra i motivi per cui il nostro paese è particolarmente vulnerabile, ci sono le temperature elevate che in città come Roma e Palermo toccano anche i 40 gradi e la popolazione molto anziana (Euronews).

Estati sempre più calde hanno anche un costo economico. Un recente rapporto della Banca centrale europea stima che la perdita di produttività per le alte temperature estive, soprattutto nel campo delle costruzioni, insieme ai danni provocati da ondate di calore, alluvioni improvvise e siccità, possa costare all’Unione europea circa 43 miliardi di euro. E questa stima non prende in considerazione i danni provocati dagli incendi. Le regioni più colpite sono Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e sud della Francia. Le perdite per l’Italia, solo per il 2025, sono stimate a 11,9 miliardi, ma potrebbero arrivare a 34,2 miliardi nel 2029, visti i trend previsti per il futuro (The New York Times).

A proposito di produttività, sempre più spesso, in molti paesi in tutto il mondo - Med incluso - si cerca di limitare i lavori che si svolgono all’aperto durante le ore più calde della giornata. Allo stesso tempo, le città stanno sperimentando varie misure per ridurre gli effetti del caldo estremo (The New York Times).

Poco connessi. Ci sono nuovi elementi sul blackout che ha colpito Spagna e Portogallo ad aprile di quest’anno. Uno studio del think tank Ember evidenzia come la Penisola iberica sia la regione più vulnerabile d’Europa ai blackout a causa delle limitate interconnessioni con la rete continentale. Ad aprile la Spagna ha ripristinato il servizio dopo 16 ore con l’aiuto di Francia e Marocco, mentre il Portogallo ha riattivato la rete elettrica in 10 ore, grazie soprattutto agli impianti idroelettrici nazionali. Anche in questo caso, lo studio sottolinea come il blackout non sia dipeso da attacchi informatici o dall'ampio utilizzo di energia rinnovabile, ma da guasti sistemici e sovratensioni. Entrambi i paesi chiedono ora all’Ue maggiori investimenti nelle interconnessioni transfrontaliere per evitare crisi future (Euronews).

L’Egitto interviene sulla caccia agli uccelli migratori. Qualche numero fa avevamo segnalato un’inchiesta sui viaggi organizzati per cacciare uccelli migratori in Egitto, per poi impagliarli e importarli via Malta in Europa, dove invece sono protetti. Grazie in parte a quell'inchiesta, realizzata con il sostegno di Journalismfund, il ministero dell’ambiente egiziano ha deciso di intervenire con un divieto totale alla caccia turistica agli uccelli nel governatorato della Nuova Valle per la stagione 2025/26 (dal primo ottobre al 31 marzo) e un divieto temporaneo alla caccia sul lago Nasser fino a gennaio 2026. Le restrizioni riguardano tutte le specie, sia migratorie che stanziali, e rappresentano l’intervento più drastico effettuato dal governo negli ultimi anni per fermare la caccia alla fauna selvatica e proteggere le popolazioni di uccelli (The New Arab).

Le piante di cui potremmo cibarci, ma non mangiamo. Negli ultimi secoli abbiamo addomesticato vegetali fino al punto in cui il 90 per cento delle nostre calorie arriva da sole 15 colture. Le monocolture sono vulnerabili a malattie e cambiamenti climatici e dipendere da poche specie in un mondo che cambia rapidamente pone maggiori rischi per la sopravvivenza. Partendo da questo assunto, Benedetta Gori, etnobotanica e conservazionista, e la fotografa Rachele Daminelli hanno intrapreso un viaggio nel Mediterraneo alla ricerca delle piante selvatiche che per secoli hanno nutrito le comunità locali. Ne hanno catalogate 2.700, con un focus sulla Sardegna, hotspot di biodiversità e “Blue Zone” famosa per la longevità dei suoi abitanti che in molti attribuiscono allo stile di vita e alla dieta. Qui il loro viaggio in foto (Imagine5).

Sentinelle di un mondo che si riscalda. Nell'ultimo numero di Lapilli+, il giornalista scientifico e naturalista Roman Goergen ci ha parlato della marmotta alpina e di come gli studi su questa specie aiutino a comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sulle Alpi. Il numero è ora completamente accessibile a tutti.

Desalinizzazione in Marocco. Il Marocco, stretto in una siccità che dura ormai sette anni, sta puntando sulla desalinizzazione dell’acqua marina per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile e sostenere l’agricoltura, in particolare di quelle colture che più esporta, come i pomodori e gli agrumi. Un tempo diffusa soprattutto nei paesi del Golfo ricchi di petrolio, man mano che il cambiamento climatico aggrava la scarsità idrica in alcune zone, la desalinizzazione sta prendendo piede a livello globale e mediterraneo. L’Algeria sta pianificando nove di questi impianti su larga scala. L’Egitto ne ha tre in programma. La Giordania, uno dei paesi con la maggiore scarsità d’acqua al mondo, oltre a progettare un mega-impianto, sta lavorando a un sistema di tubi lungo 250 miglia per trasportare l'acqua desalinizzata fino alla capitale.

Il Marocco ha già inaugurato un grande impianto vicino ad Agadir, che fornisce acqua a 1,6 milioni di abitanti e irriga importanti aree agricole. Entro il 2031, il paese prevede di ospitare quattro dei dieci impianti più grandi al mondo, con l’obiettivo di diventare più resiliente e l’idea, in futuro, di alimentarli con energie rinnovabili.

La tecnologia, basata principalmente sull’osmosi inversa, è diventata più accessibile, ma presenta delle controindicazioni: gli impianti scaricano una salamoia, un residuo ad altissima concentrazione di sale, che viene riversata nuovamente in mare dove può aumentare la temperatura dell’acqua. La desalinizzazione richiede inoltre un notevole consumo di energia e produce emissioni di gas serra se alimentata da combustibili fossili.

C'è comunque chi sostiene che la crisi idrica del Marocco non dipenda solo dal cambiamento climatico, ma anche da decenni di scelte politiche: sussidi e incentivi previsti dal Morocco Green Plan hanno favorito la produzione su larga scala di colture idroesigenti e non native da esportare in Europa come agrumi, pomodori e persino cocomeri in regioni aride dell’entroterra. Da un lato, questa strategia ha generato un rilevante ritorno economico, portando ricchezza e creando nuovi posti di lavoro nelle aree rurali; dall’altro, però, grazie a sistemi di irrigazione più efficienti, invece di risparmiare acqua, gli agricoltori hanno finito per espandere ulteriormente le coltivazioni e quindi alla fine usarne di più. Oggi l’agricoltura rappresenta circa l’85 per cento del consumo idrico nazionale, superando di gran lunga le risorse disponibili.

Gli esperti avvertono che ridimensionare il comparto agricolo è inevitabile. La desalinizzazione non potrà mai coprire i 12 miliardi di metri cubi richiesti ogni anno dalle aziende agricole: per farlo servirebbero 35 dei più grandi impianti del mondo. Per ora, le grandi aziende agricole vicine alle reti di desalinizzazione prosperano, mentre le piccole aziende dell’entroterra sradicano frutteti, vendono i terreni o si riconvertono a colture resistenti alla siccità come il cactus. Senza una riduzione dell'agricoltura, la desalinizzazione rischia di essere solo un costoso palliativo, capace di ritardare ma non risolvere la crescente crisi idrica del Marocco (Washington Post).

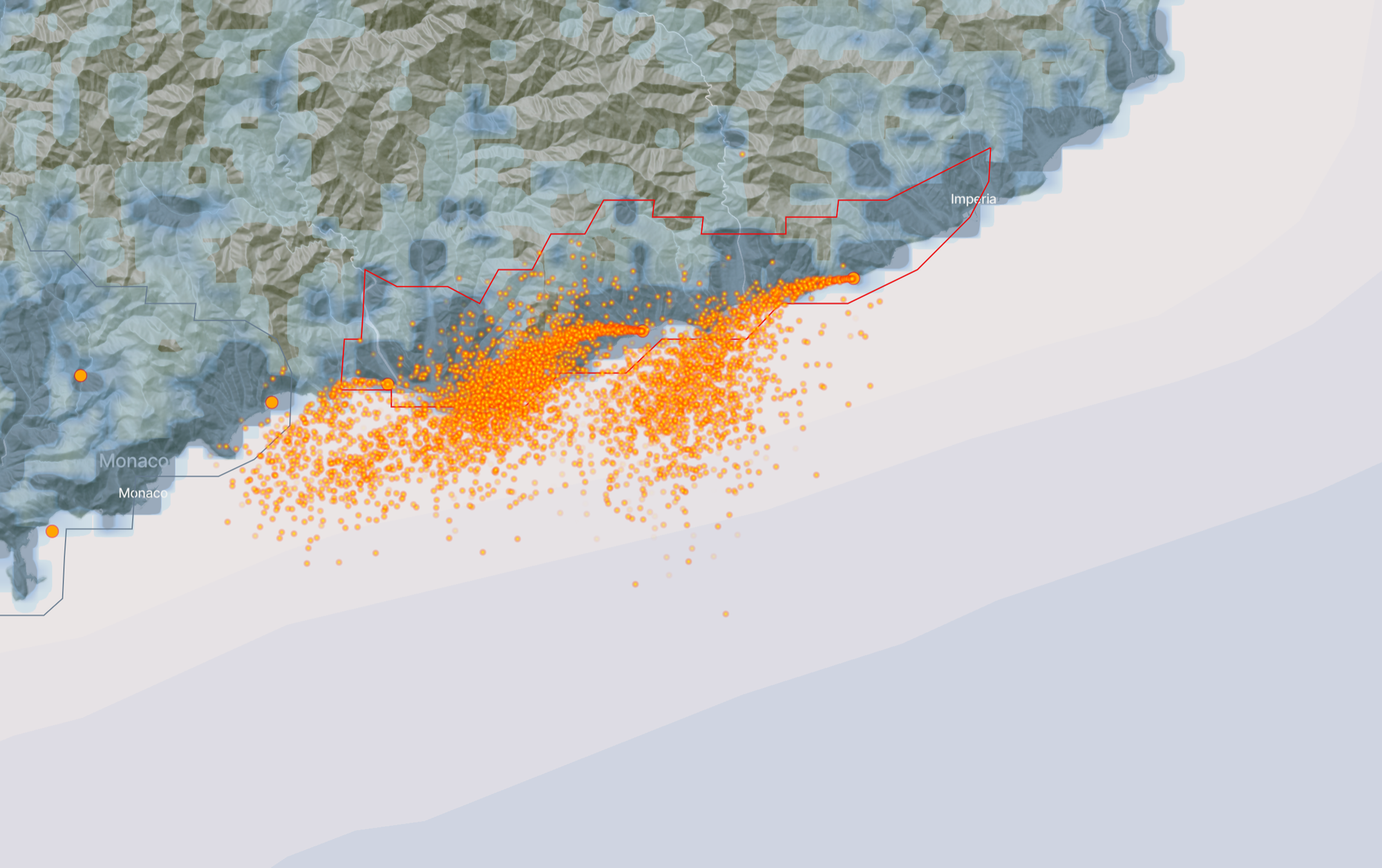

Visualizzare le fonti di emissioni. Una coalizione internazionale formata da scienziati, università, Ong e aziende tech ha lanciato una mappa interattiva che mostra come l’inquinamento atmosferico si muove nelle città di tutto il mondo e da dove proviene. Il database copre oltre 2.500 aree urbane e 660 milioni di fonti tra centrali elettriche, raffinerie, porti e miniere, ed è scaricabile liberamente. I dati rivelano che il 10 per cento degli impianti più inquinanti espone circa 900 milioni di persone a livelli pericolosi di polveri sottili Pm2.5, responsabili di quasi 9 milioni di morti ogni anno. L’obiettivo, spiegano i ricercatori, è rendere visibili i “plume” di inquinamento per sensibilizzare governi e comunità locali a intervenire sulle emissioni che maggiormente nuocciono alla salute umana e contribuiscono al riscaldamento globale. Intorno al Mediterraneo, molte delle fonti inquinanti si trovano vicino ai porti (Cnn).

GUGLIELMO MATTIOLI

Producer multimediale, ha contribuito a progetti innovativi usando realtà virtuale, fotogrammetria e live video per il New York Times. In una vita passata faceva l’architetto e molte delle storie che produce oggi riguardano l’ambiente costruito. Ha collaborato con testate come The New York Times, The Guardian e National Geographic. Nato e cresciuto a Genova, vive e lavora a New York da oltre dieci anni.Grazie per aver letto fino a qui. Ci vediamo a novembre, o prima con Lapilli+.

Se questa newsletter ti è stata inoltrata, per continuare a riceverla puoi iscriverti qui. Lapilli è distribuita gratuitamente, ma puoi sostenere la sua realizzazione destinando il tuo 5x1000 a Magma Aps (C.F. 96511280586) o con una piccola donazione (anche con bonifico intestato ad Associazione Magma APS, Iban: IT34B0623002812000030639558), grazie!

Lapilli è la newsletter che raccoglie ogni mese notizie e approfondimenti su ambiente e Mediterraneo apparsi sui media e selezionati da Magma.